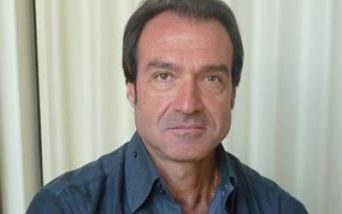

Uno studio italiano approfondisce i meccanismi della malattia e le potenzialità dei nuovi farmaci. Ne parliamo con il prof. Baldassarre Martire

La sindrome da attivazione di PI3K-delta (APDS) è una rara immunodeficienza primaria causata da mutazioni nei geni PIK3CD o PIK3R1, che alterano il funzionamento del sistema immunitario. Le persone che ne sono affette possono manifestare infezioni ricorrenti, linfoproliferazione e complicanze autoimmuni, con un impatto significativo sulla qualità di vita.

Negli ultimi anni, la ricerca ha fatto passi avanti nella comprensione di questa malattia, portando a nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche. Un recente studio italiano, pubblicato sul Journal of Clinical Immunology, ha approfondito alcuni aspetti chiave della patologia, con implicazioni importanti per la gestione clinica dei pazienti. Ne abbiamo parlato con il prof. Baldassarre Martire, direttore UOC Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “Monsignor Dimiccoli” di Barletta.

Professore, può spiegare cos’è l’APDS e quali sono le principali manifestazioni cliniche della malattia?

L’APDS, o sindrome da attivazione di PI3K-delta, è una rara forma di immunodeficienza congenita di recente identificazione: è stata descritta per la prima volta nel 2013. Il nome deriva dalla PI3K-delta, una chinasi espressa soprattutto nei linfociti B e T dove innesca un meccanismo di attivazione che regola la crescita, la proliferazione e la sopravvivenza cellulare. La malattia ha trasmissione autosomica dominante, quindi un genitore affetto ha il 50% di probabilità di trasmetterla alla prole, a ogni gravidanza, ma sono descritte anche mutazioni de novo, cioè che insorgono spontaneamente nel paziente. La PI3K-delta è composta di 2 subunità proteiche, una con funzione effettrice e l’altra con funzione regolatoria, codificate rispettivamente dai geni PIK3CD o PIK3R1, le cui mutazioni sono responsabili delle 2 forme attualmente note di APDS: APDS 1 e APDS2. Mutazioni di questi geni causano una iperattivazione della PI3K-delta che altera l’equilibrio immunologico, in particolare i linfociti B maturano in modo incompleto: aumentano i B immaturi e si riducono i linfociti B della memoria e le plasmacellule, causando una ridotta produzione di anticorpi IgG, mentre i linfociti T subiscono una maturazione precoce e una senescenza accelerata. Questo si traduce clinicamente in una maggiore suscettibilità a infezioni batteriche e virali, una linfoproliferazione incontrollata con ingrossamento dei linfonodi e rischio di linfomi e una predisposizione a malattie come anemia emolitica, piastrinopenia, epatiti e tiroiditi autoimmuni.

Quando dovrebbe sorgere il sospetto diagnostico e quali sono gli strumenti oggi disponibili per confermare la diagnosi?

Il quadro clinico dell’APDS è molto eterogeneo e può includere anche alterazioni neurologiche e disturbi comportamentali e neurocognitivi. Non esistono marcatori specifici: i segni clinici più comuni quali la suscettibilità infettiva, l’immunodisregolazione e l’aumentato rischio di patologie autoimmuni e neoplastiche sono in realtà condivisi con molte altre immunodeficienze e non aiutano a orientare la diagnosi. Un elemento che può suggerire il sospetto diagnostico di APDS è la presenza di infezioni respiratorie ricorrenti con broncospasmo scarsamente responsivo al trattamento convenzionale, data l’implicazione della PI3K-delta nell’asma e nella infiammazione allergica. I dati immunologici risultano invece essere maggiormente suggestivi: i pazienti presentano una riduzione dei linfociti B maturi e un aumento delle forme immature, mentre nei linfociti T si osserva un incremento della popolazione senescente con marcatori di attivazione. Inoltre, il quadro sierologico è caratterizzato da livelli elevati di IgM e ridotti di IgG. La diagnosi definitiva si ottiene attraverso l’analisi genetica e l’identificazione delle mutazioni causative della malattia.

Come impatta l’APDS sulla vita quotidiana dei pazienti e quali sono le principali sfide nella gestione della malattia?

Come detto, l’APDS ha un fenotipo clinico molto variabile e come molte altre immunodeficienze primitive, è una malattia che coinvolge diversi organi e apparati. L’impatto sulla qualità di vita del paziente dipende quindi dall’espressività del fenotipo clinico. Alcune manifestazioni possono insorgere precocemente, nei primi anni di vita, come il rischio infettivo mentre altre, come le patologie autoimmuni o neoplastiche, tendono a presentarsi più tardivamente nell’ adolescente e nel giovane adulto. Il paziente richiede quindi un monitoraggio clinico stretto, sia per il controllo delle patologie d’organo sia per la terapia, e spesso necessita di ricoveri e ospedalizzazioni frequenti.

Quali sono le opzioni terapeutiche attualmente disponibili e come si sta evolvendo il trattamento dell’APDS?

Il trattamento deve da un lato fronteggiare il rischio infettivo, dall'altro controllare la patologia autoimmune e linfoproliferativa. Per quanto riguarda il controllo del rischio infettivo, le cure si basano sulla terapia sostitutiva con immunoglobuline per via sottocutanea o endovenosa, che serve a ridurre la frequenza e la severità delle infezioni stesse. Accanto a questo è possibile eseguire anche una profilassi antinfettiva con antibiotici e antivirali. Ricordiamo che questi pazienti hanno frequenti infezioni da virus herpetici, in particolare citomegalovirus e virus di Epstein-Barr, che necessitano di un trattamento tempestivo. È utile anche la profilassi vaccinale con vaccini inattivati, controindicati invece sono i vaccini con patogeni vivi. Per quanto riguarda le complicanze autoimmuni, è possibile ricorrere a terapie immunosoppressive. In particolare, un farmaco si è rivelato abbastanza efficace nel controllare il processo di linfoproliferazione e quindi rallentare anche la evoluzione verso patologie clonali, la rapamicina, che inibisce una proteina, mTor, che interviene a valle della cascata di attivazione della proteina PI3k-delta, agendo indirettamente sul controllo di quel meccanismo di iperattivazione responsabile della malattia. Una possibilità di guarigione è data dal trapianto di cellule staminali ematopoietiche. In un recente studio multicentrico italiano, su di una coorte di 28 casi, tre pazienti, con infezioni ricorrenti gravi o patologie autoimmuni/linfoproliferative non responsive ai trattamenti convenzionali sono stati sottoposti a trapianto con esiti soddisfacenti. Restano tuttavia da definire il timing e i criteri di eleggibilità al trapianto

Uno degli aspetti centrali della ricerca recente riguarda una migliore comprensione dei meccanismi della malattia e delle sue implicazioni cliniche. Quali nuove informazioni sono emerse e come potrebbero tradursi in un miglioramento della diagnosi e del trattamento?

La migliore conoscenza dei meccanismi molecolari ha consentito di sviluppare molecole target che inibiscono selettivamente la PI3K-delta, come ad esempio il leniolisib. Il farmaco è stato approvato negli Stati Uniti dall'FDA e, ad oggi, è corso di valutazione da parte dell’EMA. Attualmente è licenziato solo per soggetti di età superiore ai dodici anni. In Italia il farmaco è dispensabile per uso compassionevole. C'è già un discreto numero di pazienti in trattamento con questo farmaco con risultati molto promettenti, ma certamente è necessario estendere lo studio su di un più ampio numero di pazienti e con un follow-up più lungo. È in corso uno studio prospettico per valutare la sicurezza e la tollerabilità del leniolisib in pazienti di età compresa fra 1 e 6 anni.

Guardando al futuro, quali sono le principali sfide ancora aperte nella ricerca e nel trattamento dell’APDS?

Possiamo sintetizzarle su due fronti: la prima è quella di conoscere in maniera più dettagliata il decorso e la storia naturale di questa malattia. Studi come quello che abbiamo pubblicato di recente, dimostrano ad es. che i sintomi esordiscono ad una età mediana di circa 4 anni, ma la diagnosi, avviene intorno ai 15 anni, quindi abbiamo un ritardo diagnostico importante. È pertanto fondamentale comprendere meglio l'espressione della patologia al fine di consentire una diagnosi precoce e aumentare la sorveglianza delle complicanze e delle comorbidità. L’altra sfida riguarda la conoscenza dei meccanismi della malattia che potranno consentire di identificare molecole terapeutiche target più efficaci e definire criteri e indicazioni precise al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Seguici sui Social